Hay una mujer

que no fui

pero que a veces se asoma en el espejo,

me mira con los ojos llenos de promesas

y me acusa en silencio.

Vivía en una ciudad que nunca pisé,

amaba a un hombre cuyo nombre no sé,

tenía risas que no escuché jamás

y una hija que no nació,

pero igual la sueño con fiebre.

La extraño con un dolor que no entiendo,

como si mi alma tuviera memoria

de una vida que el cuerpo no vivió.

Como si en alguna grieta del tiempo

yo hubiera sido ella…

pero algo me detuvo.

O alguien.

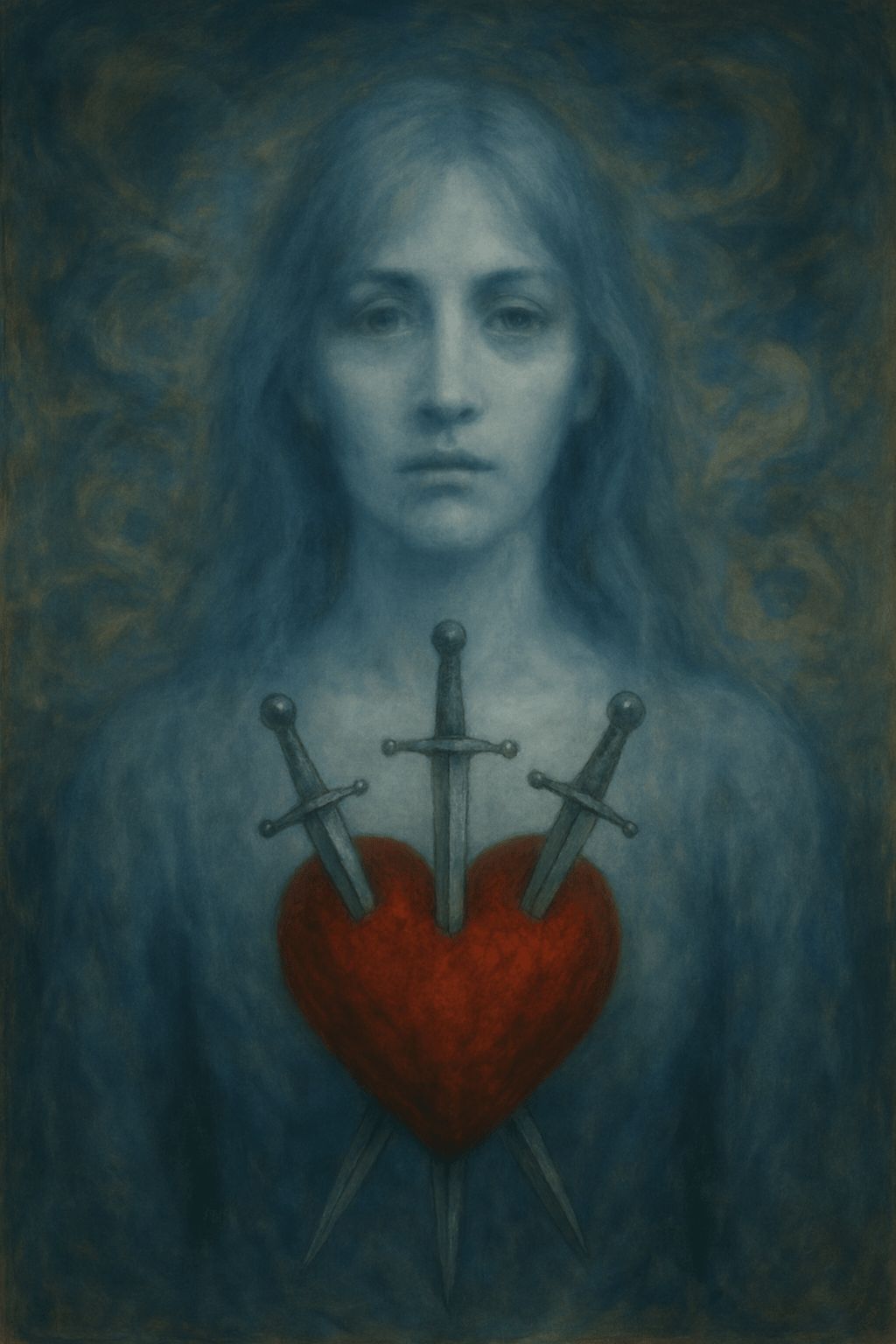

Porque hubo un hombre,

sí, un hombre sin coraje,

que tuvo mi alma entre sus manos

y la soltó como si no ardiera.

No tuvo el valor de quedarse,

ni la decencia de partir con verdad.

Me dejó colgada de un «quizá»,

me arañó el alma con sus silencios

y después huyó,

dejándome sin paz,

sin cierre,

sin despedida.

¿Sabes lo que es gritar adiós

a alguien que ni siquiera se volvió?

No hay tumba para lo que no nace,

no hay duelo para lo que no fue,

pero hay luto.

Un luto mudo, constante,

como lluvia que no cesa

sobre tierra que nunca floreció.

Y entonces, reescribo.

Mi mente borda recuerdos falsos

con hilos de deseo.

Le invento días que nunca tuvimos,

madrugadas de café y carcajadas,

peleas que terminaban en abrazos,

miradas que me decían: “me quedo”.

Sé que no pasó,

pero también sé

que esa historia imaginada

me arropa mejor que la ausencia.

He intentado enterrarla,

negarla,

borrarla.

Pero ella insiste.

Vuelve en los atardeceres,

cuando todo se tiñe de casi,

de tal vez,

de nunca.

A veces me odio por no haberla vivido.

La historia…

Otras, la amo como a una hermana muerta.

Y en mis noches más largas

la acaricio sin manos,

le pido perdón

y le digo que también yo

me siento incompleta sin ella.

Y él…

Quien vio mi alma abierta

y no tembló.

Dejó su nombre en mi herida,

como si tuviera derecho

a llevarse también

la paz del adiós.

Deja un comentario